近期,东江实验室与中国科学院近代物理研究所在Nb3Sn材料的射频超导应用方面取得重大突破,研制的Nb3Sn固体传导冷却电子超导加速器在国际上首次实现稳定载束。该加速器的研制得到先进能源科学与技术广东省实验室科研平台项目、国家重大科技基础设施项目、国家自然科学基金委面上项目、中国科学院“青促会”等项目的支持。来自中国科学院高能物理研究所、清华大学、北京大学、中国科学技术大学、四川大学、中国科学院大连化学物理研究所的专家组听取了项目组的研制与测试报告,对固体传导冷却Nb3Sn电子超导加速器进行了现场测试。加速后的电子束最高能量达到4.6MeV,宏脉冲流强超过100mA。图1 专家组在加速器隧道内现场验收Nb3Sn材料的超导转变温度是金属铌的2倍,是下一代射频超导新材料的主要突破方向,也是射频超导领域的前沿研究热点与竞争制高点。Nb3Sn的应用可以显著降低热负载,提高射频超导加速器的运行温度,并简化其系统复杂程度。不仅能够降低超导加速器对大型低温系统的需求和运维成本,而且能够促进射频超导加速器实现小型化和工业化应用。2018年近代物理研究所在国内率先开展Nb3Sn射频超导技术研究,

2024-04-19

东江实验室在黄埠园区圆满完成了大型超导磁体低温测试平台关键设备500W@4.5K制冷机的调试任务,并成功制取液氦。

2024-03-18

近日,东江实验室与中国科学院近代物理研究所、中山大学等单位的科研人员合作首次合成了锇-160、钨-156和锕-203三个新核素。该研究工作得到了广东省基础与应用基础研究重大项目的支持(超重核素合成及新方法研究项目)。 原子核壳结构的演化一直是核物理学研究的热点问题,研究那些极端远离β稳定线核素的性质将有助于人们对核素及元素存在极限的理解。在缺中子重核区,合成新核素并研究其α衰变性质是研究壳结构及其演化的有效途径之一。研究团队使用重离子加速器大科学装置,利用充气反冲核谱仪,通过熔合蒸发反应合成了锇-160和钨-156两个新核素,研究成果于2月15日以亮点文章编辑推荐(Editors’ Suggestion)的形式发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,并被美国物理学会的Physics杂志在线报道。该研究首次明确给出了中子数为82的中子壳在缺中子核素一侧的演化情况,同时使我国的新核素研究进入一个新的核区。研究团队利用中国超重元素研究加速器装置(CAFE2)提供的钙-40束流,在充气反冲核谱仪(SHANS2)上通过熔合蒸发反应成功合成出新核素锕-

2024-02-20

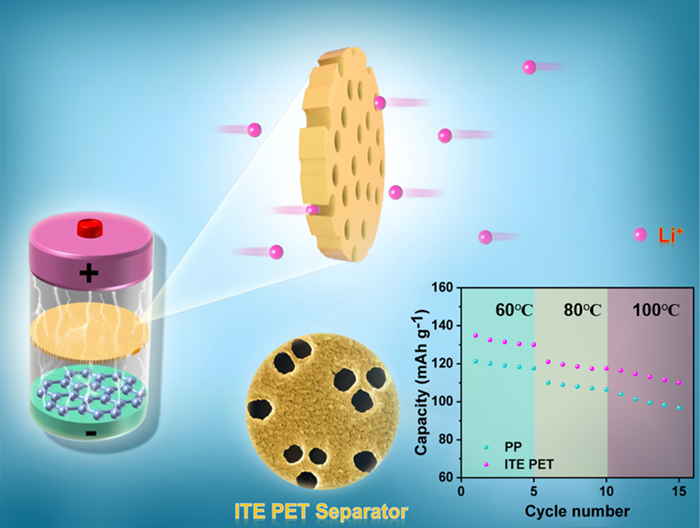

近期,东江实验室与中国科学院近代物理研究所科研人员合作,利用重离子辐照技术和化学蚀刻工艺成功研发了一种用于锂离子电池的耐高温PET隔膜。该研究成果以“利用重离子辐照技术直接制备聚酯耐高温锂离子电池隔膜”为题发表在《ACS 应用材料与界面》上。 隔膜作为锂离子电池的关键部件之一,发挥着隔离正负极以防止电池短路、为锂离子自由穿梭提供通道的重要作用,其性能好坏与否对电池的安全性具有至关重要的影响。目前,人们主要通过在聚烯烃隔膜涂覆耐高温无机或有机材料等方式来提高聚烯烃隔膜的耐高温性能以提升电池的安全性,然而此种方法并不能从根本上改变聚烯烃隔膜热稳定性差的不足。因此,开发具有耐高温的新型锂离子电池隔膜和工艺成为提高锂离子电池安全性的重要途径和手段。 科研人员借助兰州重离子研究装置(HIRFL),将重离子辐照技术与化学蚀刻工艺相结合,以PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜为基材,成功开发一种PET基耐高温锂离子电池隔膜。该锂离子电池隔膜相较于商业聚烯烃隔膜,不仅具有更加均一的孔径分布和更优异的电解液润湿性,而且所制备的PET隔膜表现出良好的耐高温性能(热收缩率小于3%@180℃

2024-01-08

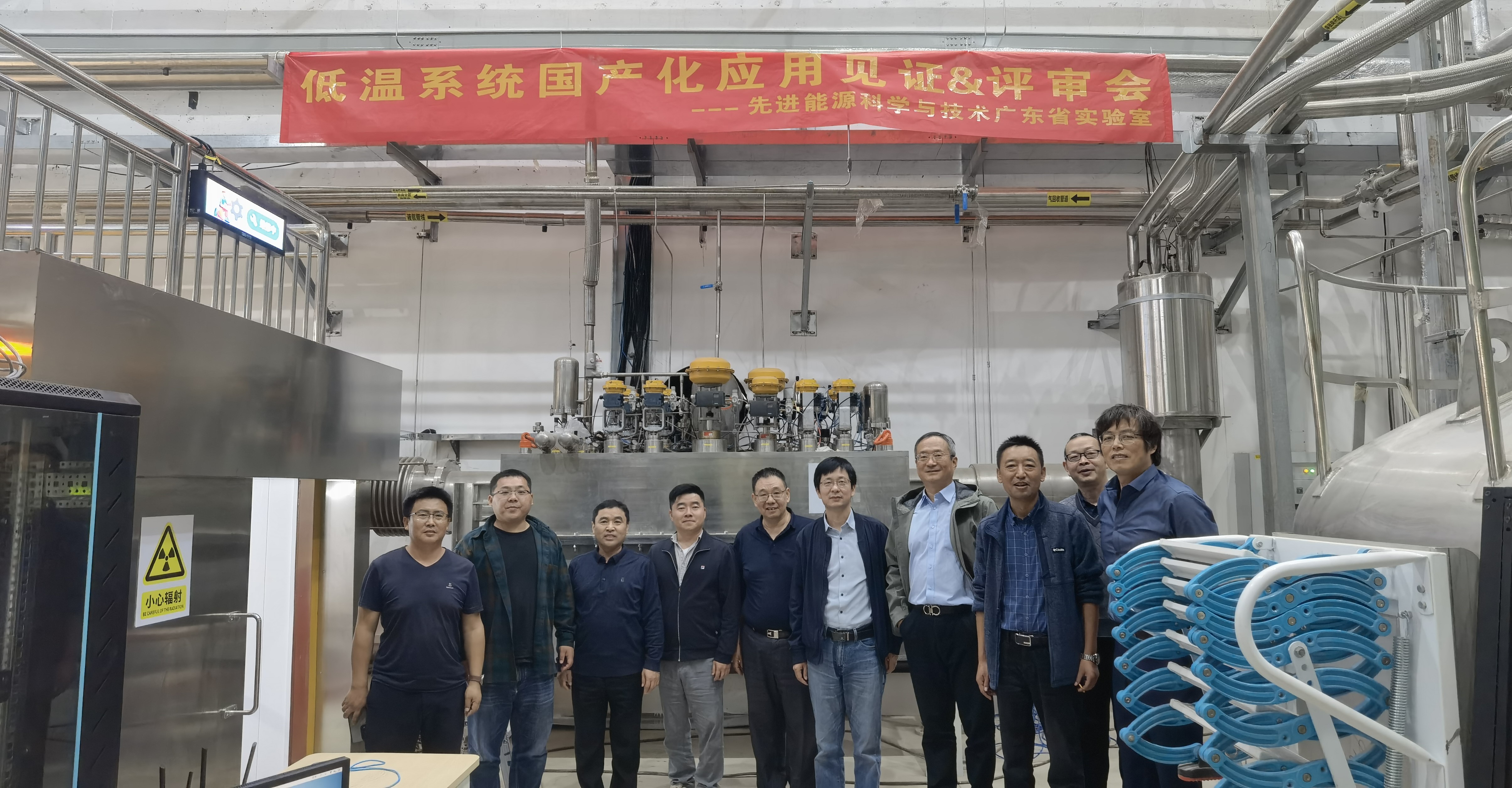

由东江实验室与中国科学院近代物理研究所联合建设的首套国产千瓦级液氦-超流氦温区低温系统完成调试,已连续运行1600小时,可开展超导腔垂直测试、低温恒温器水平测试、2K负压换热器测试、低温管线漏热测试、超导磁铁测试等多项研究,标志着我国大型氦低温系统的自主集成能力可满足未来大科学装置发展的迫切需要。2023年11月28日,来自中国科学院理化技术研究所、上海科技大学、中国科学技术大学国家同步辐射实验室、中国散裂中子源、中国科学院合肥物质科学研究院的专家组听取了“东江实验室1kW@4.5K(含160W@2K)低温系统国产化应用见证”报告,现场验收了东江实验室1kW@4.5K(含160W@2K)低温系统,专家组一致认为:东江实验室1kW@4.5K(含160W@2K)低温系统是首套国产千瓦级液氦-超流氦温区低温系统,综合国产化率达到了81.2%,已连续运行1600小时。全系统设备制造加工国内集成,自主可控,极大地降低了建设、调试成本。该低温系统能够稳定、高效地运行,整机性能达到国际先进水平。东江实验室1kW@4.5K(含160W@2K)是国内调试时间最短的液氦-超流氦温区低温系统,该系统的集成调

2023-12-01

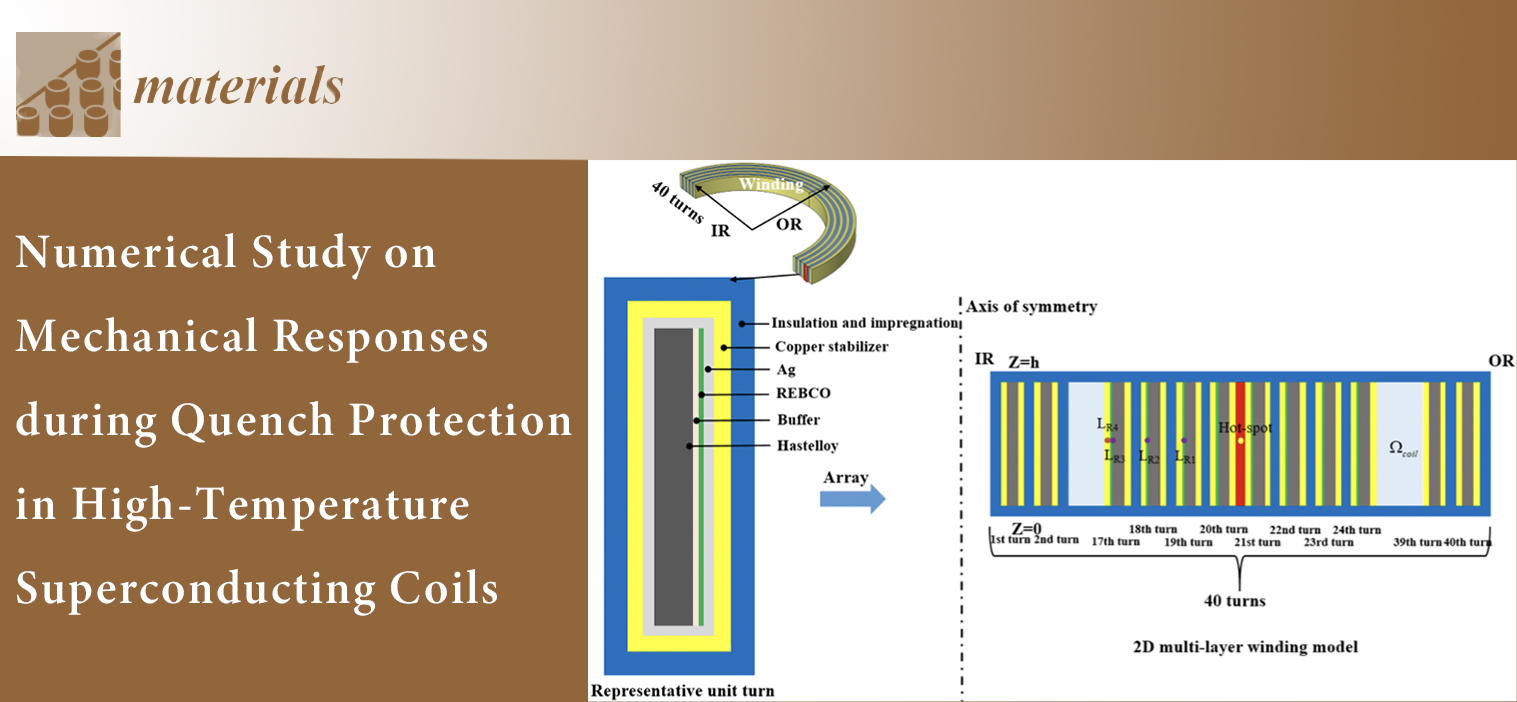

近日,东江实验室联合中国科学院近代物理研究所、兰州大学,针对典型的REBCO高温超导绝缘线圈,自主构建了电磁-热-力多物理场耦合模型,开展了其失超及保护过程中力学及多场特性研究,求解并分析了高背景场下结构的应力、应变以及径向应变率的分布及演化等。相关成果发表在《材料》(Materials)上,标题为“Numerical Study on Mechanical Responses during Quench Protection in High-Temperature Superconducting Coils”,我实验室基于超导加速器技术的新一代重离子治癌装置关键技术研究团队关明智研究员为论文通讯作者。REBCO(Rare-Earth Barium Copper Oxide,钡铜氧化物)高温超导带材因其在高磁场下具有较高的载流能力和机械强度,已经成为高磁场线圈的首选材料(≥25T)。REBCO高温超导线圈的失超传播速度较为缓慢,往往只有mm/s量级。当发生失超时,线圈结构内部很容易导致热量的累积,失超及保护过程中产生的高温度和高应力极易危害磁体的安全运行,严重时甚至可能导致磁体的永久破

2023-11-01Copyright©先进能源科学与技术广东省实验室 备案号:粤ICP备20034246号-1